Artikel ini telah dipublikasikan sebelumnya di Premium Stories. Temukan ulasan pengadilan penting, isu dan tren hukum terkini lainnya hanya di Premium Stories. Berlangganan sekarang hanya Rp42rb/bulan dan nikmati sajian produk jurnalisme hukum terbaik tanpa gangguan iklan. Klik di sini untuk berlangganan. |

Lebaran tinggal menghitung hari. Apa yang sangat dinanti para pekerja menjelang hari besar keagamaan itu adalah tunjangan hari raya (THR). Pembayaran THR merupakan kewajiban pemberi kerja yang normanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan pemerintah. Lewat peraturan perundang-undangan pula, Pemerintah mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja yang tak membayarkan THR.

Apakah pengusaha yang tidak membayarkan THR hingga jangka waktu yang ditentukan dapat dipidana, atau dengan kata lain apakah tidak membayarkan THR merupakan tindak pidana? Terlepas dari pertanyaan itu, faktanya hingga menjelang lebaran berganti, masih ada pelaku usaha yang belum membayar THR tahun lalu. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, mengungkapkan (12/4/2021) masih ada 103 perusahaan yang belum membayar THR tahun lalu. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami masa-masa sulit, bahkan sebagian terpaksa merumahkan pekerja atau tutup.

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan ada 410 pengaduan mengenai THR pada lebaran tahun 2020. Setelah melalui proses, 307 perusahaan sudah menjalankan kewajibannya. Sisanya belum selesai. “Ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pengawasan dan pemanggilan Dinas (Tenaga Kerja),” jelas Ida Fauziah.

Normatifnya, peraturan perundang-undangan memberi wewenang kepada pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tak membayar THR. Dalam praktik, penjatuhan sanksi itu tak semudah membalik telapak tangan, apalagi mengingat kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Masih ada pembatasan aktivitas perusahaan, yang berimbas pada masalah likuiditas keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja. PP pelaksanaan UU Cipta Kerja ini menegaskan kembali ancaman sanksi administratif.

Sanksi administratif hanya salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam bidang ketenagakerjaan. Masih ada sanksi yang bersifat ultimum remedium, yakni sanksi pidana. Sanksi pidana bermuara pada beberapa pertanyaan yang lazim muncul di bidang ketenagakerjaan. Misalnya, siapakah yang bertanggung jawab secara pidana jika perusahaan menghalangi pembentukan serikat pekerja? Apakah pengusaha selalu dapat dipidana jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja? Jika upah buruh tidak memenuhi syarat upah minimum provinsi, dapatkan dipersoalkan secara pidana? Pertanyaan-pertanyaan lain dapat diajukan seterusnya untuk mendapatkan jawaban tentang unsur pidana ketenagakerjaan.

Jika ditelusuri ke dalam perundang-undangan nasional, sanksi pidana ketenagakerjaan tidak hanya ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga Undang-Undang lain terkait hubungan industrial. Misalnya, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dahulu UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

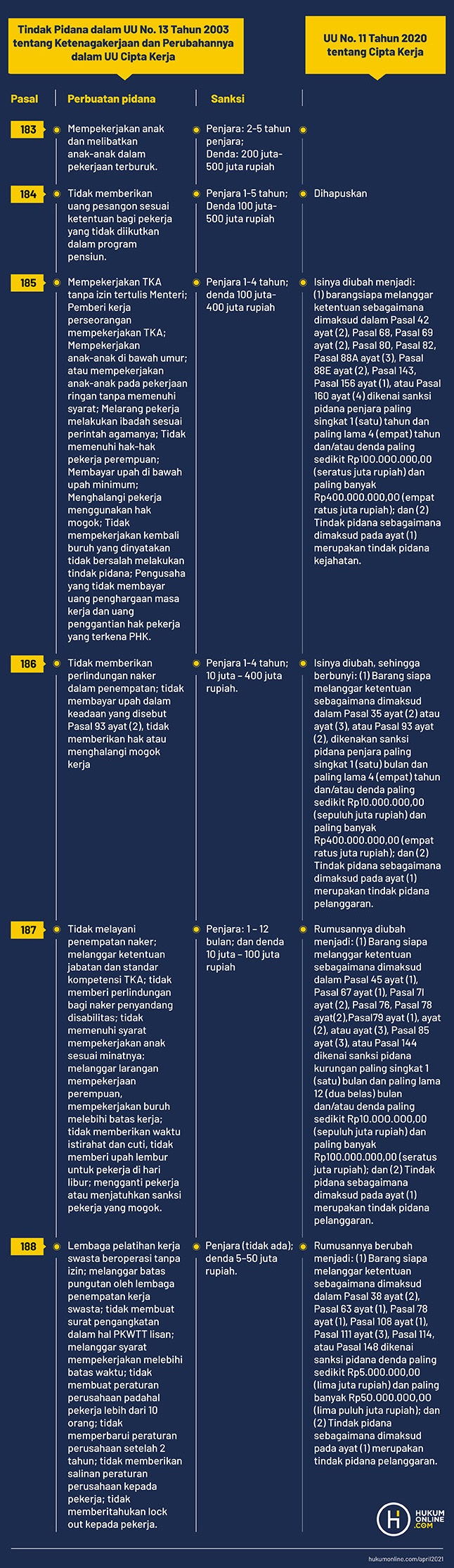

Dalam UU Ketenagakerjaan (tabel), sanksi pidana diatur dalam Pasal 183-188 dengan jenis perbuatan pidana yang berbeda, mulai tindakan mempekerjakan anak di bawah umur hingga pidana penutupan perusahaan (lock out). Pasal 189 UU Ketenagakerjaan menegaskan: “sanksi pidana penjara, kurungan, dan’atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh”.

Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah peta jenis sanksi pidana ketenagakerjaan dan ancaman hukumannya.

Sahala Aritonang, dalam bukunya ‘Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan’ (2020: 20-24) membagi tindak pidana dalam ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu tindak pidana ketenagakerjaan dan tindak pidana bidang ketenagakerjaan. Tindak pidana ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Meskipun cukup banyak pasal pidana dalam Undang-Undang terkait ketenagakerjaan, tidak semua pasal pidana itu sudah digunakan atau diterapkan. Namun ada beberapa kasus yang menarik untuk disimak kaidah hukum yang dapat ditarik dari putusan perkara tersebut.

Perubahan peraturan perundang-undangan sangat mungkin terjadi. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah peraturan baru yang menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam perubahan suatu Undang-Undang sangat mungkin terjadi dekriminalisasi; suatu perbuatan yang awalnya dapat dipidana, berubah menjadi tidak dapat dipidana dalam peraturan terbaru.

Dalam hal demikian, berlakulah rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah ‘Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit began is, worden de voor den verdachte gunstigste bepalingen toegepast’. Artinya, apabila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan saat tindakan itu dilakukan, maka diberlakukanlah ketentuan-ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Prof. D. Simons (Leerboek van het Nederlandse Strafrecht (1937: 103) menyebutkan bahwa ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat berkaitan dengan hal dapat dihukumnya perbuatan tersebut, bentuk pertanggungjawabannya, syarat-syarat mengenai dapat dihukumnya suatu perbuatan, jenis hukuman yang dijatuhkan, berat ringannya hukuman, pelaksanaan hukuman tersebut, batalnya hak jaksa melakukan penuntutan, atau masalah kadaluarsa.

Prinsip ini telah pernah diputuskan hakim dalam perkara ketenagakerjaan. Pada Mei 2016, seorang direktur perusahaan garmen di Bandung lolos dari jerat pidana setelah Mahkamah Agung menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Padahal, penuntut umum menduga terdakwa telah tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke dalam program sosial tenaga kerja. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juncto PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jaksa mengajukan tuntutan 6 bulan penjara.

Pengadilan Negeri Bale Bandung menilai perbuatan terdakwa terbukti, dan menjatuhkan pidana denda sebesar 25 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan. Pengadilan Tinggi Bandung pun menguatkan hukuman itu. Namun, di tingkat Mahkamah Agung (putusan No. 2842 K/Pid.Sus/2015), terjadi perubahan. Mahkamah Agung setuju dengan memori kasasi yang diajukan penasihat hukum terdakwa. Telah terjadi kesimpulan yang salah pada judex facti mengenai perubahan Undang-Undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja, dari UU No. 3 Tahun 1992 menjadi UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menurut majelis, telah terjadi perubahan kualifikasi sanksi yang dapat dijatuhkan. Dalam UU No. 3 Tahun 1992, tidak mendaftarkan pekerja ke program Jamsostek dapat dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, dalam Undang-Undang baru, perbuatan semacam itu dikenakan sanksi administratif. Pada intinya, majelis menyimpulan ada perubahan norma dalam Undang-Undang, yang pada awalnya pengusaha yang tidak mengikutsertakan tenaga kerjanya ke program Jamsostek dapat dipidana, kini perbuatan itu dipandang sebagai pelanggaran administratif.

Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2011 memang telah menegaskan ketentuan transisi ini. “Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketika kasus ini berproses hingga ke pengadilan, telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan terdakwa.

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, antara lain melalui upah. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; dan upah minimum berdasarkan sektor usaha. Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan memuat larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jika larangan ini dilanggar, ada ancaman sanksi pidana dalam Pasal 186 berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Ketentuan detail mengenai upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Tiga orang dari jajaran direksi PT Kertas Leces (Direktur Utama, Direktur Produksi, dan Direktur Keuangan) telah dihadapkan ke meja hijau atas tuduhan membayar upah pekerja di bawah upah minimum kabupaten/kota. Ketiganya dianggap bersama-sama melakukan tindak pidana dimaksud dengan peran yang berbeda, sehingga tuntutan hukuman dari jaksa juga berbeda-beda. Pada November 2015, Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa terbukti, yakni membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Dirut dihukum 1 tahun 3 bulan dan denda 100 juta rupiah; Direktur Produksi dihukum satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah; dan Direktur Keuangan hanya dihukum denda Rp100 juta (yang harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, dikurung selama 4 bulan).

Setahun kemudian, Pengadilan Tinggi Surabaya mengubah putusan tersebut. Majelis hakim banding menguatkan dakwaan jaksa mengenai perbuatan pidana ketiga terdakwa. Tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan, majelis hakim menjatuhkan sanksi yang sama: masing-masing ketiga terdakwa dihukum membayar denda Rp100 juta. Perubahan jenis hukuman inilah yang membuat penuntut umum mengajukan kasasi.

Dalam putusannya (No. 194 K/Pid.Sus/2018), Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Kraksaan. Alasan majelis hakim: keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Lagiupla terbukti bahwa tidak dipenuhinya upah minimum kabupaten/kota bukan karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.

Kondisi keuangan perusahaan yang disinggung majelis bukan tanpa dasar. Seperti diketahui, perusahaan pelat merah ini terus merugi, hingga akhirnya pada September 2018 dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, dan diperkuat Mahkamah Agung (putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019).

Mempekerjakan anak di bawah umur adalah perbuatan terlarang. Apalagi mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan terburuk. Pengecualian terhadap larangan itu terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003. Melanggar larangan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana.

Salah satu kasusnya menimpa dua orang warga Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Keduanya telah dihadapkan ke meja hijau dengan tuduhan melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Di persidangan, penuntut umum menuntut kedua terdakwa –karena melanggar larangan sebagaimana disebut dalam Pasal 88 dan 89 juncto Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan—hukuman masing-masing 1 tahun 3 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Hakim PN Maumere menjatuhkan hukuman masing-masing 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan tersebut.

Di tingkat kasasi, hukuman kedua terdakwa telah diperberat oleh majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar. Terdakwa I dihukum 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah; sedangkan terdakwa II dihukum 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman 3 bulan kurungan. Pada dasarnya, judex facti tidak mempertimbangkan berat ringannya hukuman, tetapi dalam perkara ini, majelis hakim telah mengubah lamanya hukuman. Pertimbangan majelis kasasi adalah perbuatan kedua ‘terdakwa telah mempekerjakan para korban secara tidak manusiawi dan melanggar HAM’. Para pekerja hanya tidur dengan beralaskan karung terigu dan gula, jam kerja para korban hingga 22 jam, cuti hari raya tidak diberikan, dan hanya digaji 600 ribu per bulan. Selain itu, para korban sering diperlakukan secara kasar.

Kedua terdakwa telah mengajukan PK (No. 266 PK/Pid.Sus/2018). Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan PK karena novum yang diajukan tidak bersifat menentukan, karena dibuat setelah perkara, dan tidak ada kaitannya dengan persoalan. Lagipula, surat pernyataan yang dibuat di luar pengadilan ternyata dibuat tidak di bawah sumpah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.

Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memuat ancaman pidana terhadap siapapun/barangsiapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja sebagaimana dimaksud Pasal 28, yakni membentuk atau menjadi pengurus serikat pekerja. Ancamannya paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta rupiah. Menghalang-halangi atau memaksa pekerja dalam konteks ini dapat berupa: (a) melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; (b) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; (c) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; atau (d) melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja.

Orang yang dapat dijerat ancaman pidana ini tidak disebut secara khusus dari kalangan pengusaha, tetapi siapapun, atau ‘barangsiapa’ yang memenuhi syarat. SRS, seorang Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di salah satu kota di Sumatera Utara telah dihadapkan ke meja hijau karena tuduhan menghalang-halangi pembentukan serikat pekerja. Seorang karyawan perusahaan melaporkannya ke polisi, dan akhirnya perkaranya dibawa ke pengadilan. Penyebabnya, terdakwa menerbitkan surat pembatalan pencatatan pengurus komisariat serikat pekerja pelabuhan, laut dan nelayan. Pembatalan itu terkait dengan perbedaan keterangan pengurus serikat pekerja ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kalimat yang termuat dalam surat terdakwa ‘untuk sementara kami batalkan atau dicabut kembali’ dianggap seorang ahli sebagai bentuk intimidasi yang disebut dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000. Atas dasar itulah terdakwa didakwa di persidangan. Jaksa menuntut terdakwa dihukum 6 bulan penjara.

Namun, pengadilan tingkat pertama menyatakan dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim membebaskan terdakwa, dan memulihkan harkat dan martabatnya. Tidak terima putusan, jaksa mengajukan kasasi. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan tersebut, dan menolak dalil-dalil kasasi penuntut umum. Mahkamah Agung (putusan No. 812 K/Pid.Sus/2015) menyatakan putusan judex facti dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Majelis mempertimbangkan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa terdakwa menghalangi Pelapor untuk membentuk serikat pekerja. Lagipula, serikat pekerja yang hendak dibentuk pelapor tidak sesuai dengan tempat Pelapor bekerja. Pelapor bekerja di bidang perhotelan, tetapi mengajukan pembentukan serikat pekerja bidang pelabuhan, pelabuhan dan nelayan.

Dalam hukum ketenagakerjaan, umumnya berlaku prinsip ‘no work no pay’; tidak ada pekerjaan, ya tidak dibayar upah. Bagaimana kalau pekerjaan tersedia, ada pekerja, tetapi pengusaha tidak mempekerjakan karyawan, atau menerapkan kebijakan yang menghalangi karyawan bekerja di tempat kerja biasa? Kasus berikut ini mungkin dapat dijadikan contoh.

Seorang manager HRD perusahaan yang bergerak dalam bisnis perhotelan di Bandung telah dihadapkan ke meja hijau. Ia dianggap tidak bersedia melaksanaan kewajiban membayar upah sedangkan pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya. Jaksa telah mendakwa Manager HRD itu melakukan tindak pidana yang unsur-unsurnya sejalan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf juncto Pasal 186 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 KUHP digunakan karena jaksa juga ingin menjerat General Manager tetapi saat itu berstatus DPO. Jaksa menuntut hukuman 10 bulan penjara dan denda 1o juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan. Majelis membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Jaksa mengajukan kasasi karena menilai majelis PN Bandung tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Lewat putusan (No. 1339 K/Pid.Sus/2013), Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Setidaknya, ada empat pertimbangan majelis hakim kasasi beranggotakan Surya Jaya, Suhadi, dan Margono. Pertama, terdakwa dalam kedudukannya sebagai Manager HRD mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi/pemeriksaan kehadiran pekerja berdasarkan sistem fingerfrint. Daftar presensi kemudian dilaporkan terdakwa kepada bagian akunting untuk kebutuhan penggajian karyawan. Permasalahan gaji karyawan dengan manajemen perusahaan bukan disebabkan perbuatan terdakwa.

Kedua, mengenai dibayar atau tidaknya gaji pekerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan General Manager/Pimpinan perusahaan. Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan pimpinan mengenai pembayaran gaji. Terdakwa juga tidak diajakn melakukan pembicaraan mengenai penghentian gaji karyawan.

Ketiga, terdakwa tidak mempunyai actus reus atau mens rea yang berkaitan dengan tidak dibayarnya gaji pekerja. Bahkan terdakwa berharap agar manajemen perusahaan membayar gaji pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Lagipula, terdakwa berkeinginan untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa mendatang. Perlu dicatat bahwa sejumlah pekerja juga mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung (putusan No. 189 K/Pdt. Sus/2011).

Keempat, dalam perkara a quo, yang harus diproses hukum adalah pada level pimpinan, yakni General Manager. Majelis justru melihat keanehan dalam perkara ini, mengapa General Manager belum diproses padahal pernah bertemu karyawan untuk membicarakan masalah upah. Proses hukum pidana terhadap manajemen perusahaan tidak menghilangkan hak pekerja berupa upah yang belum dibayarkan.

Dari kasus ini dapat ditarik kaidah hukum, tanggung jawab pidana atas pembayaran upah bukanlah ada di pundak Manager HRD, melainkan menjadi tanggung jawab General Manager perusahaan.