Eksekusi harta pailit lintas yurisdiksi memang memuat beragam persoalan kompleks yang tak kunjung usai. Selain karena besarnya gap antar pengaturan suatu negara dengan negara lainnya, masih biasnya wewenang kurator untuk melakukan pemberesan di luar negeri layaknya wewenang yang ia miliki di negara asal.

Bahkan hingga saat ini belum tersedia konvensi Internasional yang mengatur soal eksekusi harta pailit kecuali hanya acuan berupa UNCITRAL Model law on cross border insolvency 1997 (yang sifat anutannya sukarela). Ditambah lagi prinsip ‘tak mengakui putusan pailit negara lain’ yang santer digunakan banyak negara, semakin mempersulit implementasi putusan pailit terhadap yurisdiksi negara lain.

Sekalipun demikian tak dapat dipungkiri, seiring pesatnya aktivitas bisnis lintas negara maka kebutuhan akan pengaturan yang jelas soal cross border insolvency (CBI) ini tak bisa dihindari. Indonesia yang belum mengatur perihal CBI juga berencana memasukkan ketentuan baru resiprokal (mengakui putusan asing yang mengakui putusan Indonesia) melalui Revisi UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).

Singapura yang tadinya juga tak mengakui putusan pailit negara lain pun, tertanggal 23 Mei 2017 pasca mengadopsi model law 1997 melalui the companies (amandement) act 2017 baru mengakui adanya konsep kerjasama peradilan dalam eksekusi kepailitan.

Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) James Purba menyebut, ‘asas teritori’ memang menjadi dasar dari putusan kepailitan yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan. Permasalahannya secara prinsip umum, hukum yang mengatur suatu benda bergantung pada hukum tempat di mana benda itu berada.

Konsekuensi dari perbedaan prinsip itu, eksekusi asset lintas yurisdiksi sangat bergantung pada aturan pailit yang berlaku di masing-masing negara tujuan. Pada akhirnya, digunakanlah jasa advokat di negara tujuan untuk mengurus permohonan eksekusi pailit pada pengadilan negara tujuan.

“Tapi tergantung aturan main di sana, apakah bisa langsung diambil dengan memakai bantuan penegak hukum di sana atau haruskah melalui prosedur hukum tertentu, tapi yang pasti harus mengikuti tata cara yang berlaku di sana,” kata James.

Agar putusan negara Indonesia bisa diakui, kata James, bisa saja antar negara membuat kesepakatan untuk saling mengakui putusan masing-masing negara atau bahkan di tingkat ASEAN menyepakati aturan hukum yang seragam untuk CBI. Namun sambil menunggu terbentuknya kesepakatan ditingkat ASEAN, Indonesia tetap harus merumuskan regulasi soal CBI agar tak terjadi kekosongan hukum yang berlarut.

James juga membocorkan, Tim NA Revisi UU Kepailitan 2018 saat ini juga membahas kemungkinan dibukanya pintu eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, dengan catatan pengadilan asing tersebut juga mengakui putusan pengadilan Indonesia (resiprokal).

“Jadi ya pengadilan asing yang mengakui putusan kita ya kita juga buka pintu itu, sambil menunggu kesepakatan yang berlaku secara regional ASEAN,” ujar James.

Sekalipun CBI di Indonesia tak memiliki dasar hukum, Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Soedeson Tandra, mengungkapkan pengalamannya pernah melakukan eksekusi aset debitur pailit di Jepang kepada hukumonline.

(Baca Juga: Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak)

Kendati UU KPKPU tak mengatur, Tandra mengaku menggunakan pendekatan personal dalam mengeksekusi aset di Jepang. Karena pailit tergolong sebagai ‘sita umum’, kata Tandra, maka kurator tinggal menunjukkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pailit ketika melakukan eksekusi aset di negara tujuan.

“Tapi tergantung budaya hukum negara tujuan, karena Jepang budaya hukumnya tinggi, jadi dia serahkan asetnya,” ujar Tandra.

Selain Jepang, Tandra juga pernah melakukan eksekusi aset di Malaysia untuk perusahaan terbuka. Dalam kasus itu, ia langsung datang ke bursa saham Malaysia dan menyampaikan akan mengeksekusi aset perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu, bursa memberitahu debitur dan meminta untuk menyelesaikan persoalan hutangnya dengan kurator atau perusahaan akan di-suspend.

“Kalau di-suspend kan lebih rugi, jadi mau enggak mau dia harus selesaikan urusan dengan kita,” ujar Tandra.

Adapun untuk melacak aset debitur, Tandra membedakan tingkat kesulitan melacak PT. tbk dengan PT non-tbk. Untuk PT tbk memang relatif mudah karena informasi perusahaan lebih mudah diakses, lain halnya dengan home industry atau PT tertutup, di mana tidak ada keterbukaan informasi di situ.

Kerjasama Peradilan Lintas Negara

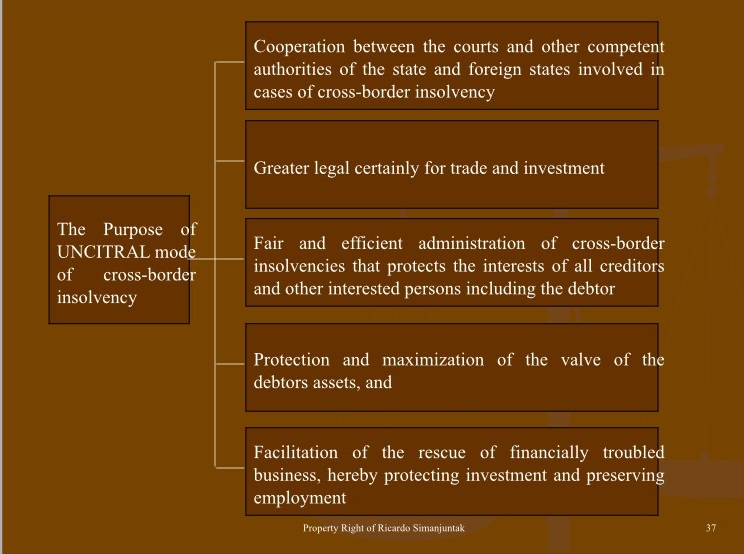

Pakar kepailitan Ricardo Simanjuntak menngatakan salah satu inti UNCITRAL yang dilupakan banyak orang adalah soal kerjasama peradilan. Kerjasama peradilan tersebut terbangun dalam konsep perlakuan hukum kepailitan transnasional yang saat ini dimotori oleh ‘model’ nya. Akan tetapi, model law itu bukan convention, sehingga yang dibangun hanya komitmen masing-masing Negara dalam mengadopsi model law itu, namun tidak mengikat pada siapapun.

“Istilahnya karena kita menggunakan buku yang sama, jadi referensinya sama. Karena referensinya sama, maka hasil pembentukan hukumnya bisa mirip. Karena hasil pembentukan hukumnya mirip maka kerjasama peradilannya bisa lebih mudah,” jabar Ricardo mencontohkan.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 1997 Preamble

|

Sumber: Materi presentasi Ricardo Simanjuntak

Dari segi politik hukum internasional, sambung Ricardo, kerjasama berbasis traktat layaknya mutual legal assistance (MLA), perjanjian bilateral lain dan multilateral juga bisa digunakan untuk membangun kerjasama peradilan ini. Tanpa adanya kerjasama ini, kata Ricardo, kurator tetap tidak bisa mengeksekusi aset di negara tujuan mengingat kurator tetap harus mendapatkan penetapan dari pengadilan setempat.

“Jadi kalau kurator Indonesia katakanlah mau eksekusi gedung di luar negeri kan enggak mungkin langsung datang dan eksekusi, tetap harus kerjasama dengan pengadilan setempat. Makanya salah satu inti UNCITRAL itu adalah membangun kerjasama peradilan,” jabar Ricardo.

(Baca Juga: Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan)

Bahkan dengan terlibatnya Indonesia dalam MEA, kata Ricardo, akan tumbuh suatu masa bahwa pelaku-pelaku pasar ASEAN akan bergerak di 10 negara. Sehingga sangat memungkinkan ketika pengusaha tersebut pailit, maka kurator harus berhubungan dengan aset-aset pengusaha yang tersebar di 10 negara itu. Dalam hal ini menjadi penting putusan Indonesia diakui di negara-negara itu, mengingat wewenang kurator hanya akan sah ketika negara tujuan mengakui dan tunduk pada putusan pailit di negara Indonesia.

“Pemikiran soal kerjasama peradilan paling tidak di ASEAN harus sudah mulai dipikirkan. Jangan sampai Indonesia kecolongan karena tidak mempersiapkan diri,” tukas Ricardo.

Pengakuan Wewenang Kurator Antar Negara

Lawyer kenamaan kepailitan dari Assegaf Hamzah & Partner (AHP), Ibrahim Sjarief Assegaf, turut mengakui bahwa eksekusi aset debitur di luar negeri memang seringkali terbentur persoalan apakah yurisdiksi negara bersangkutan mengakui putusan pailit di negara lain, atau haruskah ada proses baru pengajuan permohonan pailit di negara tersebut agar putusan dimaksud dapat dieksekusi.

Namun hal lain yang menarik untuk dikaji, kata Ibrahim, bagaimana hukum masing-masing negara mengakui penunjukan kurator yang dilakukan oleh pengadilan di luar negaranya. Dengan demikian kurator tersebut bisa melakukan tugasnya di negara lain dengan kewenangan yang sama seperti wewenangnya di negara asal.

“Misalnya saya punya perusahaan di Jepang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Indonesia, kan bakal ada kurator yang ditunjuk untuk membereskan harta saya, kan kurator tadi harus jual saham saya yang di Jepang. Untuk bisa melakukan itu, jelas harus ada pengakuan pengangkatan kurator agar kewenangan dia di negara lain diakui pula layaknya kewenangan dia di yurisdiksi asal,” jelasnya.

Praktik selama ini, sambung Ibrahim, kurator harus bisa menunjukkan validitas eksistensi kewenangannya untuk melakukan eksekusi. Berdasarkan hukum kepailitan Indonesia, kurator harus ditunjuk oleh pengadilan agar berwenang melakukan eksekusi aset tersebut. Terkadang, kata Ibrahim, CBI bisa berarti permohonan eksekusi asset pailit itu dilakukan di beberapa yurisdiksi sehingga memang diperlukan adanya kerjasama kurator antar negara.

Tapi kembali lagi, kata Ibrahim, persoalan akan menjadi kompleks bila dihadapkan dengan seberapa jauh yurisdiksi negara yang bersangkutan mengakui putusan kepailitan atau keputusan hukum asing.

“Sebagai contoh, Singapura itu sudah mengakui putusan kepailitan Pengadilan Indonesia. Jadi kalau kurator ditunjuk di Indonesia, maka kurator tersebut bisa membawa penunjukannya untuk melaksanakan kewenangannya menjual aset yang ada di Singapura,” kata Ibrahim.

Menjadi penting untuk disorot, kata Ibrahim, apakah sang kurator tersebut bisa langsung menjual asset di negara lain ataukah harus meminta penetapan pengadilan setempat untuk mengakui kewenangannya tersebut. Dalam praktiknya, berbagai negara berbeda-beda menerapkan kebijakan soal itu.

Perbedaan Kriteria Pailit Sulitkan Eksekusi dalam CBI

Guru besar Hukum Bisnis Internasional, Hikmahanto Juwana, menilai ada satu hal yang harus dibenahi dalam aturan kepailitan Indonesia, yakni persoalan ‘kriteria pailit perusahaan’ yang dianggap Hikmahanto tidak comply dengan negara lain. Kalau di negara lain, insolvency test digunakan untuk menilai pailitnya suatu perusahaan adalah ketika betul-betul tak mampu lagi membayar hutang, lain halnya dengan Indonesia yang penetuan pailitnya hanya karena ada 2 kreditur yang salah satunya jatuh tempo.

“Lantas kalau di negara yang anut insolvency test apakah mau melaksanakan putusan pailit Indonesia, padahal Indonesia kriterianya salah satu jatuh tempo sudah dipailitkan, bukan karena kesulitan keuangan dan tak mampu bayar hutang,” kata Hikmahanto.

(Baca Juga: Sejumlah Persoalan Hukum Mendesak Adanya Revisi UU Kepailitan)

Perbedaan kriteria pailit itu dianggap Hikmahanto harus diperbaiki dan disesuaikan dengan aturan di banyak negara, sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah baru ketika sekalipun putusan Indonesia sudah diakui negara yang bersangkutan.

Walaupun banyak negara menganut prinsip tak mengakui dan tak melaksanakan putusan asing (Rv 436), namun Uni Eropa patut dicontoh sebagai kawasan yang telah berhasil menembus batas prinsip tersebut melalui implementasi the EU Convention on cross-border insolvency proceedings.

“Jadi putusan pailit di satu negara Uni Eropa bisa dieksekusi di negara Uni Eropa lainnya. Tapi syaratnya harus benar nih apa yang dimaksud dengan pailit, karena di negara-negara Eropa gap-nya tak terlalu jauh seperti di negara-negara ASEAN, apalagi di Indonesia 2 kreditur jatuh yang satunya jatuh tempo saja udah pailit,” kata Hikmahanto.

Mundur ke belakang, sambung Hikmahanto, kala itu ide dari International Monetary Fund (IMF) untuk mereformasi UU Kepailitan Indonesia (dari Staatsblad 1905 No. 217 juncto. Staatsblad 1906 No 348 menjadi Perppu No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan dengan UU No. 4 Tahun 1998) agar proses pailit terhadap debitur Indonesia oleh kreditur dari luar negeri lebih mudah.

Pada masa krisis moneter itu, persoalan banyaknya debitur Indonesia tak mampu bayar hutang adalah karena kondisi kurs rupiah yang melemah begitu drastis. Bayangkan, kata Hikmahanto, jika hutang awalnya bernilai US$ 5000 yang harus dibayar tiap bulannya jika dikalikan kurs awal Rp2500, maka total hutang debitur hanya 12,5 juta. Namun pasca kurs rupiah melemah ke angka Rp10 ribu, maka hutang yang tadinya Rp12,5 juta sontak berubah menjadi Rp50 juta.

“Anggaplah pendapatan debitur hanya 30 juta perbulannya, lantas bagaimana ia bisa membayar itu? Karena itulah masa krismon dibuat aturan seperti itu untuk memudahkan pailit debitur. Kondisi inilah yang jauh berbeda dengan kondisi sekarang, jadi masalah kriteria pailit 2 kreditur jatuh tempo tak lagi relevan, terlebih jika CBI ingin diberlakukan,” jelas Hikmahanto.