Sejak pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja ke DPR, RUU ini terus mengundang perbincangan publik baik prosedur penyusunannya maupun materi muatannya. Tak jarang, RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law (penyederhaan regulasi) ini menuai kritik dan masukan berbagai kalangan, mulai organisasi serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan akademisi.

Tak sedikit pula, beberapa kalangan mendukung keberadaan RUU Cipta Kerja. Selain pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dianggap salah satu pintu masuk reformasi regulasi untuk mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, juga demi meningkat kemudahan berusaha dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan di berbagai sektor.

Secara hukum formal, bagi kalangan yang mengkritik, RUU Cipta Kerja dianggap tak sesuai pakem atau prosedur penyusunan peraturan dan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak heran, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menuding RUU Cipta Kerja cacat formil dan ada upaya penyelundupan hukum oleh pemerintah. Bahkan, dia menyebut penyusunan Omnibus Law, salah satunya RUU Cipta Kerja, tidak sesuai sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“RUU Omnibus Law Cipta Kerja cacat formil dan terdapat upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berdampak ke banyak orang, khusus berkaitan dengan buruh kalau dicek itu banyak sekali, yang dilibatkan pengusaha,” ujar Arif Maulana dalam sebuah diskusi di Fakultas Hukum UI Depok, Kamis (20/2/2020) lalu. Baca Juga: Semrawut Wajah Penyusunan RUU Cipta Kerja

Alasannya, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tak mengenal istilah omnibus law, penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus mengubah/menghapus beberapa pasal dalam berbagai UU lain. Namun, pemerintah berdalih penyusunan RUU dengan metode omnibus law, dalam praktik ketatanegaraan pernah dilakukan (konvensi), seperti UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Lantas, benarkah ada cacat formil dan penyelundupan hukum dalam RUU Cipta Kerja?

Memang beberapa kalangan menilai penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tak memenuhi prosedur penyusunan peraturan seperti digariskan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memandang penyusunan RUU Cipta Kerja sebuah langkah mundur reformasi regulasi dengan beberapa indikator.

Pertama, draf RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar dua asas pembentukan perundang-undangan yakni asas “kejelasan rumusan” dan asas “dapat dilaksanakan”. Misalnya, asas kejelasan rumusan dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama, sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Baca Juga: PSHK: RUU Cipta Kerja Langkah Mundur Reformasi Regulasi

Asas kedua yang berpotensi dilanggar adalah asas “dapat dilaksanakan”. Hal ini terlihat dalam pengaturan Pasal 173 RUU Cipta Kerja yang menyebut peraturan pelaksana dari UU yang sudah diubah oleh RUU Cipta Kerja harus disesuaikan dengan UU ini dalam jangka waktu 1 bulan. Mengubah peraturan pelaksana dari 79 UU dalam kurun waktu 1 bulan mandat yang sama sekali tidak realistis.

Kedua, banyaknya jumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan pembentukannya oleh RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah ini menunjukkan tidak sensitifnya pembuat undang-undang atas kondisi regulasi di Indonesia. Hal ini seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiper regulasi.

Alih-alih menggunakan pendekatan omnibus law sebagai momentum pembenahan regulasi secara menyeluruh, pemerintah sebagai pengusul justru semakin menambah beban penyusunan regulasi. Hal itu jelas kontraproduktif dengan agenda reformasi regulasi yang sedang digaungkan presiden, khususnya dalam menyederhanakan jumlah peraturan perundang-undangan di level pemerintah pusat. Hasil penelitian PSHK menunjukkan kurun waktu Oktober 2014 s.d. Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional meliputi UU, PP, Perpres, dan Permen.

Bertentangan hierarki dan putusan MK

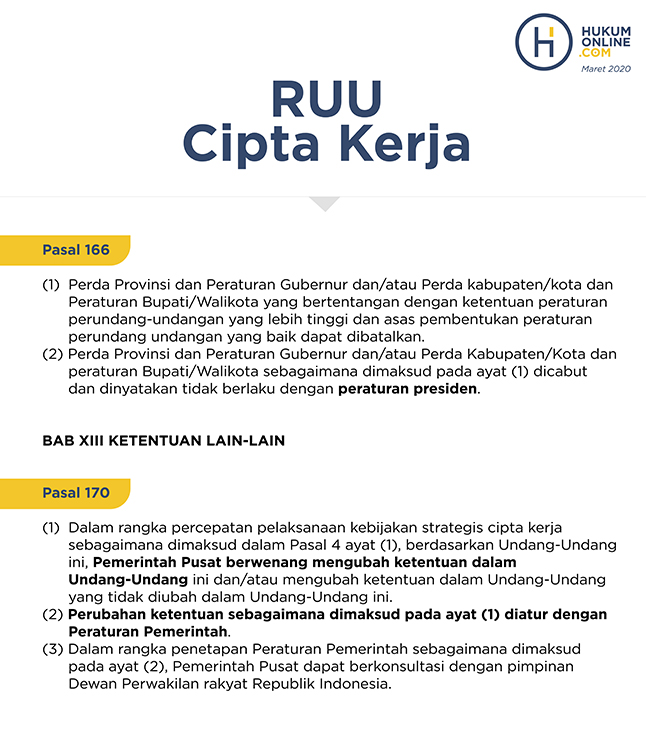

Ketiga, substansi pengaturan RUU Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan melanggar UU 12/2011. Terdapat dua pasal yang bertentangan dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Seperti, Pasal 170 RUU Cipta Kerja mengatur PP dapat digunakan untuk mengubah UU. Hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 yang menyebut PP memiliki kedudukan lebih rendah dibanding UU, sehingga PP tidak bisa membatalkan/mengubah UU.

Selain itu, Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebut Perpres bisa membatalkan Perda. Hal itu bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 terkait pengujian beberapa pasal UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya, Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) UU Pemda terkait mekanisme pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur dan mendagri yang dinyatakan inkonstitusional/bertentangan dengan 24A ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian/pembatalan Perda menjadi kewenangan konstitusional MA.

Mahkamah beralasan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda yang memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan MA sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dalam hal ini Perda Kabupaten/Kota. Baca Juga: Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!

Langgar konstitusi

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti Muhammad Imam Nasef menilai Pasal 166 RUU Cipta Kerja bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena memuat kembali pasal yang sebelumnya sudah pernah dibatalkan MK. Menurutnya, Pasal 166 RUU Cipta Kerja mengkonfirmasi penelitian 3 dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019 yang menemukan dari 109 putusan MK yang diteliti terdapat 25 putusan MK (22,01) persen tidak dipatuhi pemangku kepentingan.

“Sudah sangat jelas ditentukan pembatalan perda hanya dapat dilakukan oleh MA melalui mekanisme hak uji materiil (HUM),” ujar Muhammad Imam Nasef kepada Hukumonline belum lama ini di Jakarta.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai rumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja melanggar konstitusi, khususnya Pasal 20 ayat (1) Tahun UUD 1945. Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Norma Pasal 20 ayat (1) itu sangat jelas posisi DPR sebagai cabang kekuasaan legislatif sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU.

Menurutnya, materi muatan Pasal 170 RUU Cipta Kerja itu bentuk pengambilalihan kewenangan DPR oleh presiden (pemerintah pusat, red) dalam mengubah/merevisi UU dengan PP melalui Pasal 170 itu. “Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, presiden tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pengambilalihan kewenangan DPR oleh presiden ‘menabrak’, bahkan merusak konstitusi,” tegasnya. Baca Juga: Ubah UU dengan PP Dinilai Langgar Konstitusi

Senada, Peneliti Senior PSHK Muhammad Nur Sholikin menilai Pasal 170 RUU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Dia menerangkan materi muatan PP merupakan instrumen hukum untuk menjalankan UU. Dia merujuk Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

Menurut dia, kedudukan PP ada dua. Pertama, PP kedudukannya di bawah UU lantaran undang-undangnya menentukan kebutuhan pembentukannya. Kedua, karena secara hierarki berbeda, maka materi muatan norma antara UU dan PP tak dapat disamakan. “PP memiliki jangkauan pengaturan lebih teknis dibandingkan dengan UU,” kata dia.

Dia melihat Pasal 170 RUU Cipta Kerja nampak mengambil alih kewenangan DPR dalam membentuk UU. Padahal, porsi kewenangan legislasi pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 lebih menitikberatkan ke DPR atau legislative heavy. Menurutnya, Pasal 170 RUU Cipta Kerja merusak prinsip dasar ketatanegaraan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lolosnya norma ini menunjukkan ada persoalan mendasar di internal pemerintah dalam penyusunan RUU ini baik dari sisi prosedur maupun substansi.

“Bagaimana mungkin norma semacam ini bisa diloloskan oleh Presiden dan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama? Bagaimana pertanggungjawaban Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan harmonisasi setiap RUU sesuai Perpres No. 87 Tahun 2014?”

Menurutnya, lolosnya norma Pasal 170 RUU Cipta Kerja mengindikasikan lemahnya proses harmonisasi yang seharusnya bisa menunjukkan adanya pertentangan dengan UUD 1945, UU lain, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. “Atau jangan-jangan RUU ini diserahkan ke DPR tanpa proses harmonisasi terlebih dahulu?” katanya menduga.

Salah ketik?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) M. Mahfud MD mengakui materi muatan UU tidak bisa diubah atau diganti dengan menggunakan PP. "Undang-undang diganti dengan Perppu sejak dulu bisa dan sampai kapanpun bisa. Tapi isi undang-undang diganti dengan PP, diganti dengan Perpres itu tidak bisa," ujar Mahfud di Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020) lalu.

Dia mensinyalir adanya kesalahan ketik dalam pasal yang tertuang di rancangan undang-undang tersebut. "Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada begitu. Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu nanti disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan (di DPR, red)," ujar dia.

Mahfud pun enggan berkomentar lebih jauh terkait hal tersebut. Dia akan terlebih dahulu mengecek dan mempelajari isi pasal yang dimaksud. "Prinsipnya begini, tidak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres, kalau dengan Perppu bisa. Perubahan kalau untuk Perppu konsultasi dulu (ke DPR) bisa iya, bisa tidak. Coba nanti saya cek dulu, besok tanyakan lagi.”

Dia mempersilakan publik menilai dan mengkritisi draf RUU Cipta Kerja. Hanya saja dia mewanti-wanti agar tak curiga berlebihan terhadap pemerintah sebelum membaca draf RUU Cipta Kerja.

Belakangan persoalan ini diluruskan seorang anggota tim perumus omnibus law RUU Cipta Kerja, Ahmad Redi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini mengaku rumusan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang sempat ramai dibicarakan publik ini, sama sekali tidak terdapat unsur salah ketik di dalamnya. Redi menyebutkan ketika merumuskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja, dilakukan dengan penuh kesadaran.

“Dalam perumusannya, pasal tersebut dibuat dengan sadar, sehingga tidak ada unsur salah ketik,” ujar Redi dalam sebuah diskusi bertajuk “Rambu-Rambu Konstitusi dalam Wacana Omnibus Law” di Jakarta, Kamis (5/3/2020) lalu.

Hal ini disampaikan Redi menjawab sejumlah klarifikasi pihak pemerintah tentang adanya kemungkinan kesalahan ketik ketika merumuskan bunyi Pasal 170 RUU Cipta Kerja. Redi melanjutkan saat itu anggota tim perumus berpikir bagaimana memberi kewenangan lebih kepada presiden mewujudkan kelancaran iklim berusaha dan investasi di Indonesia. “Kita (tim perumus berpikir) butuh presiden (bisa) melakukan ‘akrobatik’ kebijakan untuk peningkatan investasi,” terang Redi.

Menurut Redi, karena alasan tersebut, kemudian Pasal 170 dirumuskan. Ia menggambarkan bagaimana perdebatan seru yang terjadi saat perumusan pasal ini. Redi mengklaim dirinya termasuk orang yang tidak menyepakati rumusan pasal tersebut. Menurut Redi, ketentuan yang mengatur Perpres dapat mengubah UU tidaklah dimungkinkan. “PP ‘haram’ hukumnya mengotak-atik atau mengubah UU,” tegasnya.

Penyusunannya kacau

Sementara Mantan Hakim Konstitusi Prof Maria Farida Indrati menegaskan Omnibus Law biasa diterapkan di negara yang menganut sistem hukum Common Law. Sementara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Civil Law. Jika pemerintah ingin menelurkan UU Omnibus Law, Maria menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Misalnya, ada pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat; diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat dan pihak terkait, kalangan profesi hukum, dan akademisi; pembahasan di DPR yang transparan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang terkait/terdampak dengan isi RUU, tidak tergesa-gesa pembahasannya, mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU tersebut; dan mempertimbangkan status keberlakuan sejumlah UU yang terdampak selanjutnya.

“Ini harus kita kaji bersama, jangan sampai jadi UU compang-camping. Mau dijadikan UU bisa saja, tapi bagaimana implementasinya. Ada 1.028 pasal dan pasal-pasalnya ini kacau,” kritik Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Baca Juga: Mempertanyakan Pasal UU Terdampak dalam Omnibus Law

Maria Farida mengkritisi urutan pasal dalam draft RUU Cipta Kerja. Dia menilai tim perumus tidak membuat pasal secara urut, dan dalam pasal yang dinyatakan diubah tidak disertakan bunyi pasal sebelumnya. “Kalau Anda lihat dalam pasal itu, ada pasal yang diubah, tapi pasal yang lama tidak ada. Membuat UU tidak kronologis, seharusnya kronologisnya UU yang dahulu baru yang diubah. Ini ada 79 UU yang direvisi, harmonisasi, dan sinkronisasi sangat sulit. Bagaimana dengan 79 UU yang diambil sepotong-sepotong dijadikan satu. Implementasinya sangat sulit,” bebernya.

Selain itu, Maria Farida menyebutkan kalau selama ini pemerintah berkilah bahwa UU Omnibus Law bakal memangkas banyak aturan yang dinilai over regulated. Namun faktanya, jika nanti RUU ini disahkan menjadi UU, maka pemerintah bakal menerbitkan sekitar 493 Peraturan Pemerintah (PP). “Dan (penyusunan, red) 493 PP itu bukan barang mudah,” katanya.

Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tri Sulistyowati menilai substansi RUU Cipta Kerja tidak mudah untuk dipahami. Menurutnya, masyarakat bingung membaca RUU Cipta Kerja yang isinya memuat 79 UU dengan lebih dari 1.200 pasal terdampak. “Masyarakat sulit membaca RUU Cipta Kerja, apalagi memahami substansinya,” kata Tri Sulistyowati dalam acara diskusi bertajuk “Omnibus Law: Perspektif Hukum, Ekonomi, & Ketenagakerjaan” di kampus A Trisakti Jakarta, Rabu (4/5/2020) lalu.

Menurut Tri, selain pasal-pasalnya mencapai ribuan, substansi RUU Cipta Kerja tidak jelas arahnya karena memuat hampir seluruh sektor. Misalnya, judulnya menyebut soal cipta kerja - sebelumnya penciptaan lapangan kerja – tapi menyasar banyak hal, seperti UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tri menilai ada persoalan dalam sistematika pembentukan RUU Cipta Kerja ini. Seharusnya, kata dia, penyusunan RUU Cipta Kerja ini mengikuti mekanisme yang diatur UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019. Menurutnya, untuk mencabut/menghapus atau mengubah pasal-pasal dalam UU, harus dilakukan melalui penerbitan UU baru.

Misalnya, “UU tentang Perubahan…” atau menerbitkan UU baru yang mencabut UU lama. Namun, dia melihat RUU Cipta Kerja yang disusun melalui mekanisme omnibus law ini tidak mengikuti pakem pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “UU itu dibentuk untuk masyarakat. Karena itu, masyarakat seharusnya dibuat mudah membaca dan mengerti isi UU tersebut,” pesan dia.

Dia mengingatkan UU dibentuk secara sistematis dan pasal-pasal yang ada di dalamnya saling berkaitan. Dalam RUU Cipta Kerja, jika satu atau beberapa pasal dalam sejumlah UU tertentu diubah atau dicabut/dihapus mempengaruhi pasal-pasal lain. Akibatnya, pasal-pasal yang dicabut, dihapus, atau diubah tersebut menjadi tidak utuh lagi. Seharusnya, hal itu (dibarengi dengan) menerbitkan UU baru yang membahas substansi yang sama.

“Ini nanti bagaimana bunyi judul RUU Cipta Kerja, apakah UU tentang Perubahan atau UU baru yang mencabut sejumlah UU lama? Sejak awal penyusunan, pemerintah seharusnya mengajak pemangku kepentingan dan kelompok terdampak, serta transparan dalam setiap prosesnya.”

Karenanya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendorong pemerintah agar draf RUU Cipta Kerja ditarik kembali untuk diperbaiki karena RUU ini banyak dikritik berbagai kalangan baik prosedur penyusunan maupun substansinya. Ini sesuai mekanisme yang diatur Pasal 70 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Presiden Jokowi sebaiknya menghentikan (menunda, red) proses pembahasan dan menarik kembali RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada DPR,” ujar Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar, Jumat (6/3/2020) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi jika RUU ini ditarik, pemerintah mesti bersungguh-sungguh memperbaiki cara penyusunan RUU ini. “Pemerintah agar menginisiasi perubahan UU No. 15 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam penyusunan RUU yang berkarakter omnibus law,” katanya.

Lantas, adanya penilaian cacat formil dan penyelundupan hukum dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja ini nantinya bakal menjadi pokok pembahasan serius dan mendasar di DPR?